Edgar L. Gärtner

Bilddquelle: Jacky D / Shutterstock, Inc.

Frankreich erlebt keine zehn Wochen vor den Präsidentschaftswahlen wieder einmal blutige Unruhen in den nordöstlichen Pariser Vorstädten. Inzwischen haben die Unruhen auch schon auf die Pariser Innenstadt und Provinzstädte übergegriffen. Diese Nachricht hat schon beinahe keinen Neuigkeitswert mehr, denn was im Département Seine-Saint-Denis (mit der Nummer 93) seinen Ausgang nahm, folgt einem durchaus bekannten Muster. Wie immer genügt ein Funke, um ein soziales Pulverfass zum Explodieren zu bringen. Als hätten sie die ganze Zeit nur auf ein Kommando gewartet, rotten sich junge Männer nord- oder schwarzafrikanischen Ursprungs zusammen, schmeißen Pflastersteine und Flaschen in die Scheiben öffentlicher Verwaltungsgebäude oder Schulen, zünden Müllcontainer und geparkte Kleinwagen an und attackieren Polizeikräfte, die zumindest noch den Anschein erwecken sollen, der Staat versuche ernsthaft, der Situation Herr zu werden. Doch die Entwicklung im genannten Département ist nun schon seit mehr als einem ganzen Jahrzehnt außer Kontrolle. Weiterlesen

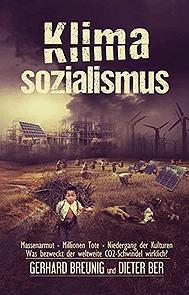

Der Sozialismus löst, wie man wissen sollte, keines der Probleme, mit denen die Menschen im täglichen Leben zu tun haben. Also müssen machtgierige Politiker und politisierte Wissenschaftler neue Probleme erfinden, um ihr Streben nach einer sozialistischen Diktatur rechtfertigen zu können. Neben der Flutung unseres Landes durch die illegale Masseneinwanderung von Muslimen erfüllt die künstlich erzeugte Angst vor einer Klimakatastrophe diese Funktion. „Wo ist wirklich der Unterschied zwischen Maos ‚großem Sprung nach vorne‘ und der deutschen Energiewende?“, fragen die Autoren. Während Maos Menschenexperiment zig Millionen Todesopfer gefordert hat, nimmt eine selbsternannte Elite von Weltrettern im Kampf gegen das zum Schadstoff erklärte Lebenselixier CO2 sogar den Tod von sechs Milliarden Menschen in Kauf. „Die politische Weigerung, Milliarden von Menschen billige Energie zur Verfügung zu stellen, ist … ein absichtlich geplanter Massenmord“, schreiben die Autoren. Denn die Finanzelite sorgt dafür, dass arme Länder keine Kredite mehr für die Nutzung der angeblich klimaschädlichen Kohle erhalten. Die Armen müssen mit giftigen Plastikabfällen kochen und heizen.

Der Sozialismus löst, wie man wissen sollte, keines der Probleme, mit denen die Menschen im täglichen Leben zu tun haben. Also müssen machtgierige Politiker und politisierte Wissenschaftler neue Probleme erfinden, um ihr Streben nach einer sozialistischen Diktatur rechtfertigen zu können. Neben der Flutung unseres Landes durch die illegale Masseneinwanderung von Muslimen erfüllt die künstlich erzeugte Angst vor einer Klimakatastrophe diese Funktion. „Wo ist wirklich der Unterschied zwischen Maos ‚großem Sprung nach vorne‘ und der deutschen Energiewende?“, fragen die Autoren. Während Maos Menschenexperiment zig Millionen Todesopfer gefordert hat, nimmt eine selbsternannte Elite von Weltrettern im Kampf gegen das zum Schadstoff erklärte Lebenselixier CO2 sogar den Tod von sechs Milliarden Menschen in Kauf. „Die politische Weigerung, Milliarden von Menschen billige Energie zur Verfügung zu stellen, ist … ein absichtlich geplanter Massenmord“, schreiben die Autoren. Denn die Finanzelite sorgt dafür, dass arme Länder keine Kredite mehr für die Nutzung der angeblich klimaschädlichen Kohle erhalten. Die Armen müssen mit giftigen Plastikabfällen kochen und heizen.

Bis in die 1990er Jahre erbrachten standardisierte, aber nicht nachjustierte Intelligenztests in den Industrieländern Jahr für Jahr durchschnittlich höhere Werte. Als erster beschrieb der neuseeländische Politikwissenschaftler James R. Flynn in den 1980er Jahren diesen Trend, der den durchschnittlichen Intelligenzquotienten (IQ) in den meisten Industrieländern in jedem Jahrzehnt um drei Punkte ansteigen ließ. Folglich wurde dieser in der Fachliteratur „Flynn-Effekt“ getauft. Als dessen Hauptursachen gelten eine bessere Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Bildung junger Menschen. Aber bald stellten andere Intelligenz-Forscher fest, dass dieser Effekt spätestens seit der Jahrtausendwende wieder abnimmt. In den letzten Jahren ist der Durchschnitts-IQ in manchen Ländern sogar deutlich zurückgegangen. Dazu gehört neben Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, den Niederlanden und Australien neuerdings auch unser Nachbarland Frankreich.

Bis in die 1990er Jahre erbrachten standardisierte, aber nicht nachjustierte Intelligenztests in den Industrieländern Jahr für Jahr durchschnittlich höhere Werte. Als erster beschrieb der neuseeländische Politikwissenschaftler James R. Flynn in den 1980er Jahren diesen Trend, der den durchschnittlichen Intelligenzquotienten (IQ) in den meisten Industrieländern in jedem Jahrzehnt um drei Punkte ansteigen ließ. Folglich wurde dieser in der Fachliteratur „Flynn-Effekt“ getauft. Als dessen Hauptursachen gelten eine bessere Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Bildung junger Menschen. Aber bald stellten andere Intelligenz-Forscher fest, dass dieser Effekt spätestens seit der Jahrtausendwende wieder abnimmt. In den letzten Jahren ist der Durchschnitts-IQ in manchen Ländern sogar deutlich zurückgegangen. Dazu gehört neben Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, den Niederlanden und Australien neuerdings auch unser Nachbarland Frankreich.