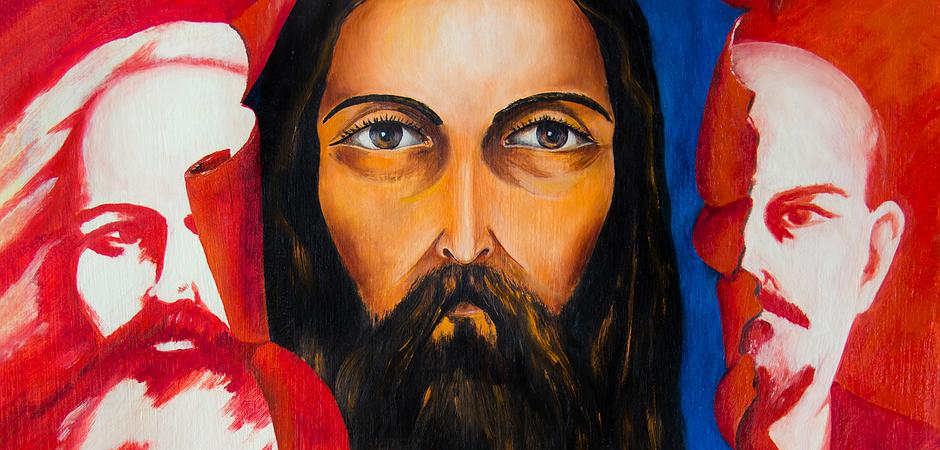

Wie alle geistigen Irrwege der Postmoderne geht auch der Greta-Kult auf eine klassische christliche Häresie zurück.

Von Edgar L. Gärtner

Bildquelle: lev radin / Shutterstock.com

Nach der Ankunft der von Älteren für einen durchsichtigen Zweck missbrauchten jungen schwedischen Autistin Greta Thunberg mit einem High-Tech-Segelboot in Manhattan ist der Medien-Rummel um ihre Person und ihr Anliegen zumindest vorläufig abgeflaut. Denn von großem Bahnhof konnte man bei ihrem Empfang in New York durch eine überschaubare Zahl von Anhängern wahrlich nicht sprechen. Doch geben die hinter ihr stehenden Klima-Ablasshändler noch lange nicht auf. Zumal ihnen beamtete Professoren rasch beispringen und neue Argumente liefern.

Am einfachsten scheint da der Versuch, die Kritiker mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, den Spieß umzudrehen und ihnen das anzuhängen, was sie am kindischen Greta-Kult kritisieren. Hier das neueste Beispiel dafür: Nicht Greta, sondern ihre Kritiker sind kindisch. Denn wer die Lieblings-Kassandra unseres Medien-Kartells der globalistischen Alternativlosigkeit als infantil und verhaltensgestört tituliert, sehnt sich selbst nach einer heilen Welt. Also sollten sie besser den Mund halten. So kanzelte der bekannte Soziologe Armin Nassehi, in vornehmere Worte gekleidet, kürzlich in der FAZ all jene ab, die sich dem Klima-Schwindel entgegenstellen, und beruft sich dabei auf den einflussreichen niederländischen Kultur-Theoretiker Johan Huizinga (1872-1945), dessen Gesammelte Werke seit 2014 verfügbar sind. Hier ein Auszug: „Die errechneten sechs Atlantikflüge, welche die ganze Sache erzeugt, weisen auf eine kindliche Idee des Paradieses hin. Wundern sich diejenigen, welche die Sache aufdecken, wirklich darüber? Was ist der Erkenntniswert der Investigation? Was für eine Welt authentischer Akteure stellen sie sich vor?“ Weiterlesen

Das vorliegende Buch, das sich spannender als ein Vatikan-Reißer von Dan Brown liest, erschien zunächst lediglich online in englischer Sprache. Die von einem Vatikan-Insider unter Pseudonym veröffentlichte Abhandlung enthüllt Hintergründe und Interna des Rücktritts des hochgelehrten deutschen Papstes Benedikt XVI. sowie der Wahl und des Regierungsstils seines hemdsärmeligen argentinischen Nachfolgers Franziskus (Jorge Mario Bergoglio). Inzwischen wurde der Autor enttarnt. Es handelt sich um den britischen Historiker Henry Sire, der als Mitglied des Malteser-Ordens längere Zeit im Vatikan weilte. Der Malteser-Orden suspendierte ihn daraufhin. Seine Recherchen führten Sire zum Schluss, dass es sich bei Bergoglio um eine der gefährlichsten Gestalten handelt, die je den Stuhl Petri bestiegen hat. Bei seiner Wahl habe nicht der Heilige Geist, sondern ein geheimes Netzwerk linksliberaler Kardinäle die Fäden gezogen. Dessen Spiritus rector, der belgische Kardinal Godfried Daneels, bezeichnete dieses Netzwerk nach der geglückten Wahl Bergoglios selbst in einem TV-Interview als „St.Gallen-Mafia“.

Das vorliegende Buch, das sich spannender als ein Vatikan-Reißer von Dan Brown liest, erschien zunächst lediglich online in englischer Sprache. Die von einem Vatikan-Insider unter Pseudonym veröffentlichte Abhandlung enthüllt Hintergründe und Interna des Rücktritts des hochgelehrten deutschen Papstes Benedikt XVI. sowie der Wahl und des Regierungsstils seines hemdsärmeligen argentinischen Nachfolgers Franziskus (Jorge Mario Bergoglio). Inzwischen wurde der Autor enttarnt. Es handelt sich um den britischen Historiker Henry Sire, der als Mitglied des Malteser-Ordens längere Zeit im Vatikan weilte. Der Malteser-Orden suspendierte ihn daraufhin. Seine Recherchen führten Sire zum Schluss, dass es sich bei Bergoglio um eine der gefährlichsten Gestalten handelt, die je den Stuhl Petri bestiegen hat. Bei seiner Wahl habe nicht der Heilige Geist, sondern ein geheimes Netzwerk linksliberaler Kardinäle die Fäden gezogen. Dessen Spiritus rector, der belgische Kardinal Godfried Daneels, bezeichnete dieses Netzwerk nach der geglückten Wahl Bergoglios selbst in einem TV-Interview als „St.Gallen-Mafia“.

Der Katholik Martin Mosebach, bekannt als Autor erfolgreicher Romane wie auch als scharfer Kritiker der Liturgie-Reform seiner Kirche nach dem II. Vatikanum, sieht im Bluts-Zeugnis der im Februar 2015 am libyschen Strand von vermummten IS-Terrorsten hingerichteten 21 christlichen Wanderarbeiter einen Anlass, um der Frage nachzugehen, wie die römische Kirche die Unterwerfung unter die relativistische Zivilreligion beziehungsweise die Islamisierung noch verhindern könnte. Das ägyptische Urvolk der Kopten hat 1.400 Jahre unter der Herrschaft des Islam – offenbar geistig unbeschadet – überstanden. Heute ist die Zahl der Kopten größer als je zuvor. Wie groß genau, verheimlicht die ägyptische Regierung allerdings. Die koptische Kirche, deren Zeitrechnung mit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian beginnt (sie schreiben heute das Jahr 1800), verstand sich von Anfang an als Kirche der Märtyrer. Die römische Kirche hingegen ermöglichte ihren Mitgliedern nach der konstantinischen Wende weltlichen Erfolg. Gestützt auf das römische Recht, bekämpfte sie Häresien wie Manichäismus oder Millenarismus und nicht zuletzt den Islam zum Teil auch militärisch und war dabei zeitweise erfolgreich. Heute droht dem Christentum in Westeuropa trotzdem das Ende. Die Kopten hingegen haben die islamische Eroberung Ägyptens widerstandslos ertragen und dennoch ihren Glauben bewahrt. Das wirft die Frage nach dem Sinn unseres Geschichtsbildes auf: „Unser historisches Bewusstsein ist stark von den Rupturen und Traditionsbrüchen geprägt, welche die Epochen der europäischen Geschichte scharf voneinander abheben“, stellt Mosebach fest. „Darüber ist unser Sinn für die Kontinuitäten der Geschichte geschwächt worden, das Gefühl dafür, dass die Vergangenheit die Geschichte unserer Herkunft ist und in uns, bewusst oder unbewusst, fortdauert. (…) Nach Jesu Himmelfahrt lebte die Welt in einem ständigen Jetzt.“

Der Katholik Martin Mosebach, bekannt als Autor erfolgreicher Romane wie auch als scharfer Kritiker der Liturgie-Reform seiner Kirche nach dem II. Vatikanum, sieht im Bluts-Zeugnis der im Februar 2015 am libyschen Strand von vermummten IS-Terrorsten hingerichteten 21 christlichen Wanderarbeiter einen Anlass, um der Frage nachzugehen, wie die römische Kirche die Unterwerfung unter die relativistische Zivilreligion beziehungsweise die Islamisierung noch verhindern könnte. Das ägyptische Urvolk der Kopten hat 1.400 Jahre unter der Herrschaft des Islam – offenbar geistig unbeschadet – überstanden. Heute ist die Zahl der Kopten größer als je zuvor. Wie groß genau, verheimlicht die ägyptische Regierung allerdings. Die koptische Kirche, deren Zeitrechnung mit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Diokletian beginnt (sie schreiben heute das Jahr 1800), verstand sich von Anfang an als Kirche der Märtyrer. Die römische Kirche hingegen ermöglichte ihren Mitgliedern nach der konstantinischen Wende weltlichen Erfolg. Gestützt auf das römische Recht, bekämpfte sie Häresien wie Manichäismus oder Millenarismus und nicht zuletzt den Islam zum Teil auch militärisch und war dabei zeitweise erfolgreich. Heute droht dem Christentum in Westeuropa trotzdem das Ende. Die Kopten hingegen haben die islamische Eroberung Ägyptens widerstandslos ertragen und dennoch ihren Glauben bewahrt. Das wirft die Frage nach dem Sinn unseres Geschichtsbildes auf: „Unser historisches Bewusstsein ist stark von den Rupturen und Traditionsbrüchen geprägt, welche die Epochen der europäischen Geschichte scharf voneinander abheben“, stellt Mosebach fest. „Darüber ist unser Sinn für die Kontinuitäten der Geschichte geschwächt worden, das Gefühl dafür, dass die Vergangenheit die Geschichte unserer Herkunft ist und in uns, bewusst oder unbewusst, fortdauert. (…) Nach Jesu Himmelfahrt lebte die Welt in einem ständigen Jetzt.“